4.水力発電

- ホーム

- 活動内容

- 広報誌

- 広報誌:特集

- 『電気』はどうやってつくっているの?

- 4.水力発電

- 水力発電は、発電時にCO2を排出せず、渇水のリスクを除けば、天候などの自然条件に左右されず安定的に発電ができ、発電量の調整ができる電源です。

- 水資源に恵まれた日本では、国内でまかなうことのできる貴重な国産エネルギーとなっています。

4-1 水力発電の仕組み

水が高い所から低い所へ流れるときの位置エネルギーを利用して、水車を回し発電を行います。

水力発電所のタイプとしては、ダム式、水路式、揚水式などがあります。

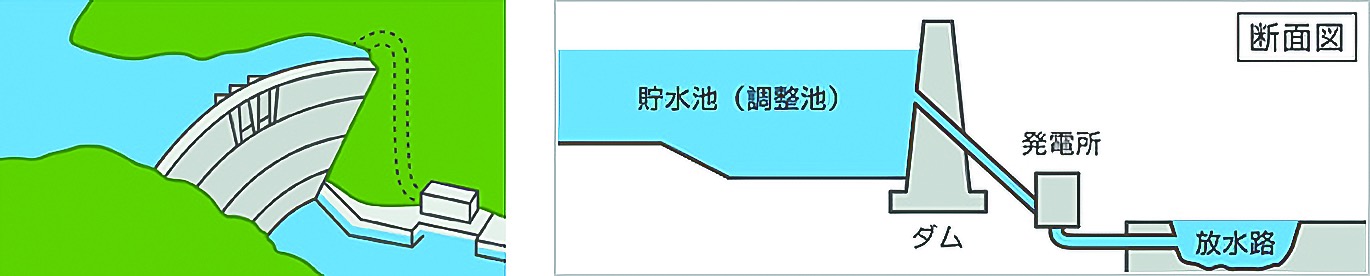

ダム式

川幅が狭く両岸の岩が高くきりたった場所にダムを築いて人造湖を造り、その落差を利用して発電する方式。

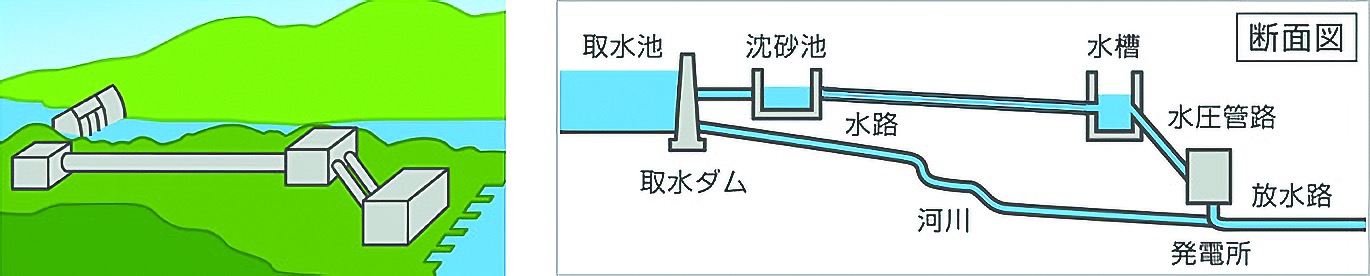

水路式

川の上流に小さな堤を作って水を取り入れ、水路で適当な落差が得られるところまで水を導き発電する方

揚水式

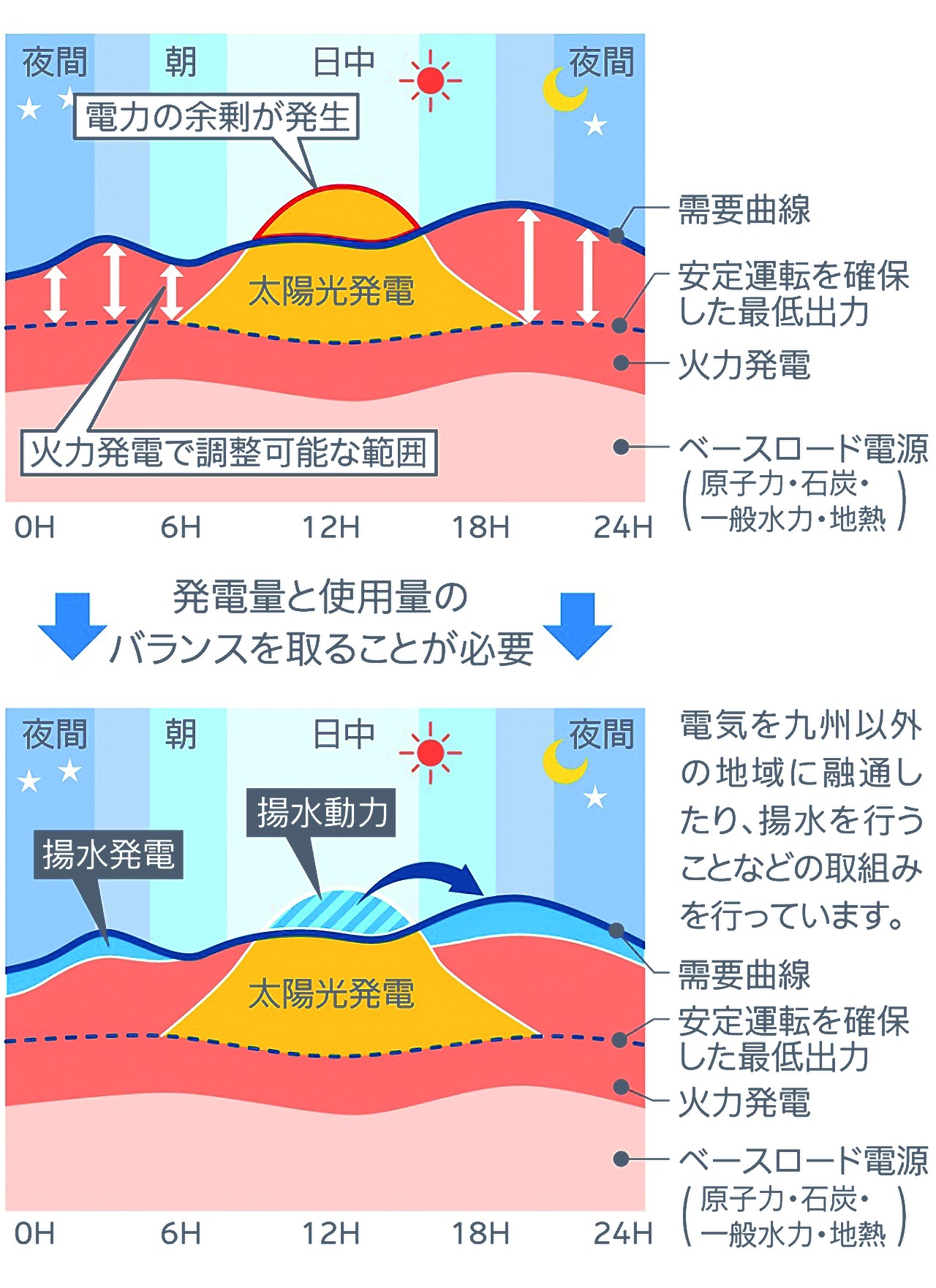

発電所の上部と下部の2か所に貯水池をつくり、電気が必要なときに発電し、電気が余っているときに揚水する方式。

出典:関西電力株式会社ホームページ「再生可能エネルギーへの取組み 水力発電の概要」より作成

電気を水の形で蓄えることができる揚水発電

揚水発電は、貯めることができない電気を水の形で貯える「蓄電池」のような役割を担っています。

揚水発電は起動停止(発電機出力が最大出力に至るまでの時間、及び0に落とすまでの時間)が短時間でできるため、他の発電所や送電線などの事故が発生し、電気が不足したときに、緊急に発電することも重要な役目となっています。

最近では、昼間の太陽光で発電した電気を利用して揚水を行い、太陽光が発電しなくなる夕方から発電する機会が増えており「再エネの導入拡大」にも貢献しています。

出典:九州電力株式会社ホームページ「揚水発電の特徴と仕組み」より作成

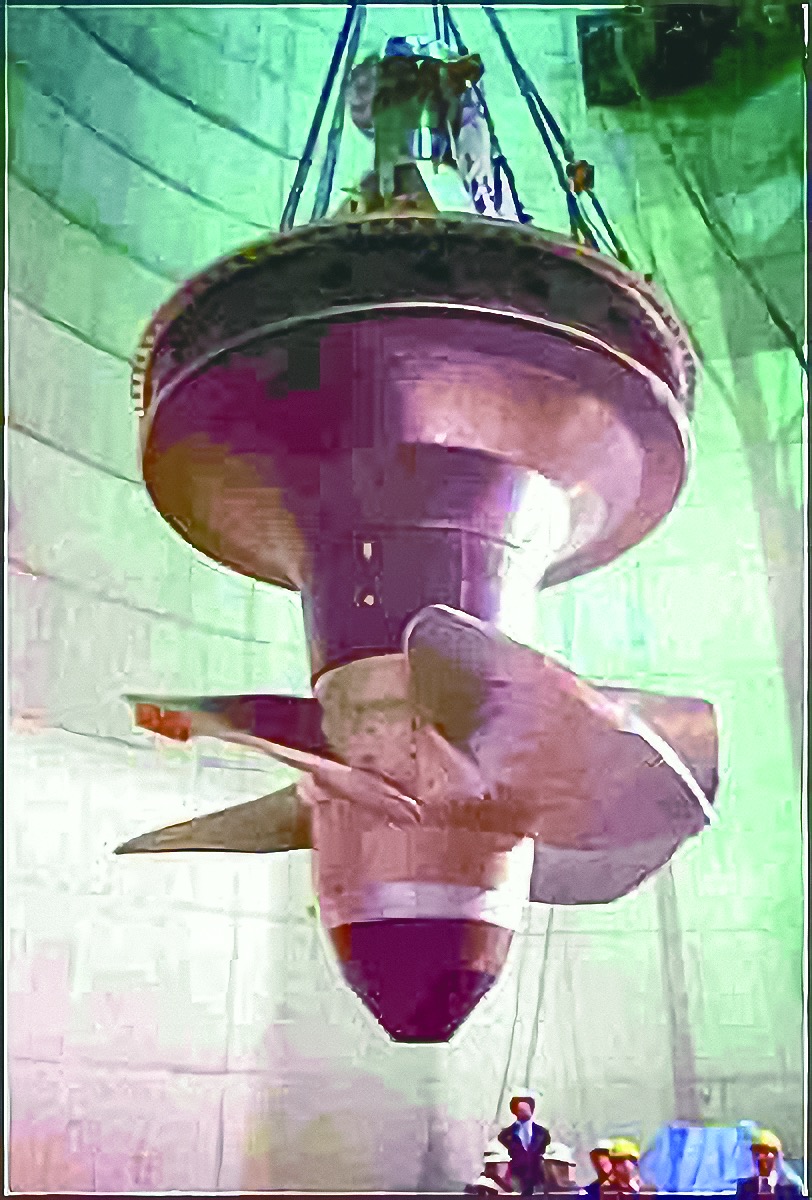

水車の種類

水車は、水力発電所の心臓部と言えるもので、高い所から落下してくる水や、勢いよく流れ込んでいる水の力を受けて回転します。つまり、水車は水のエネルギーを、回転する機械エネルギーに変えるものです。

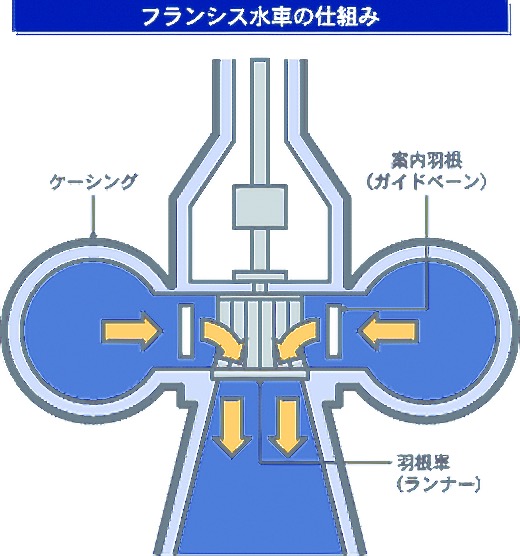

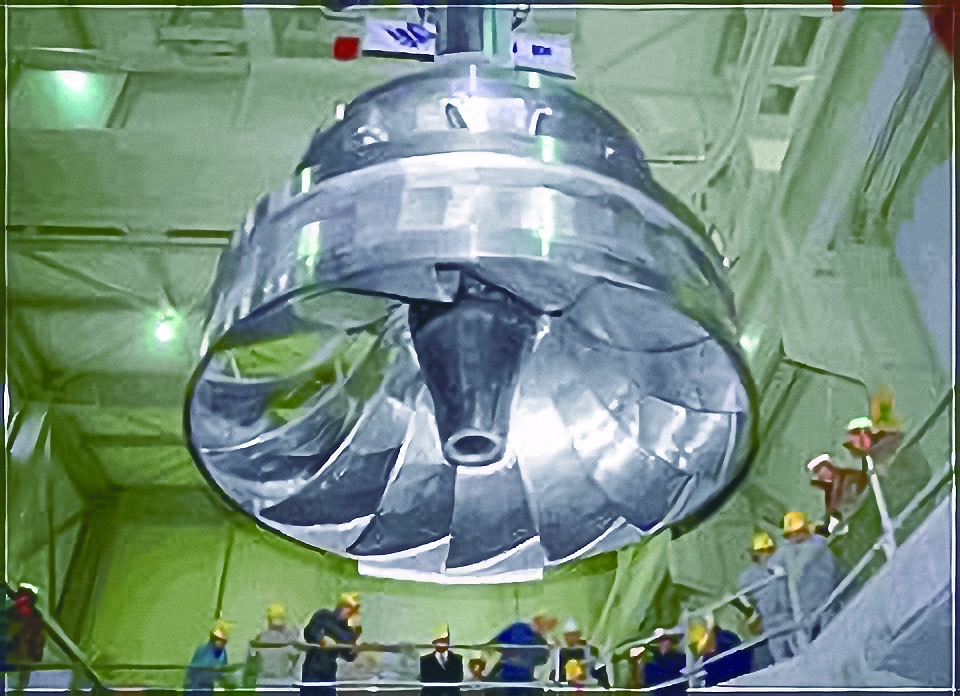

フランシス水車

水の圧力と速度をランナーと呼ばれる羽根車に作用させる構造の水車で、広い範囲(10~300メートル程度)の落差で使用でき、日本の水力発電所の約7割がこの水車です。

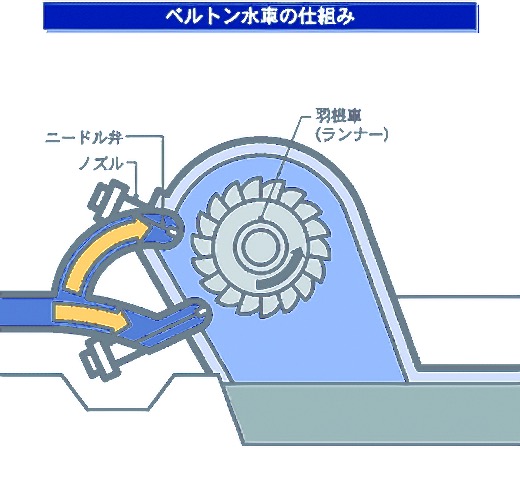

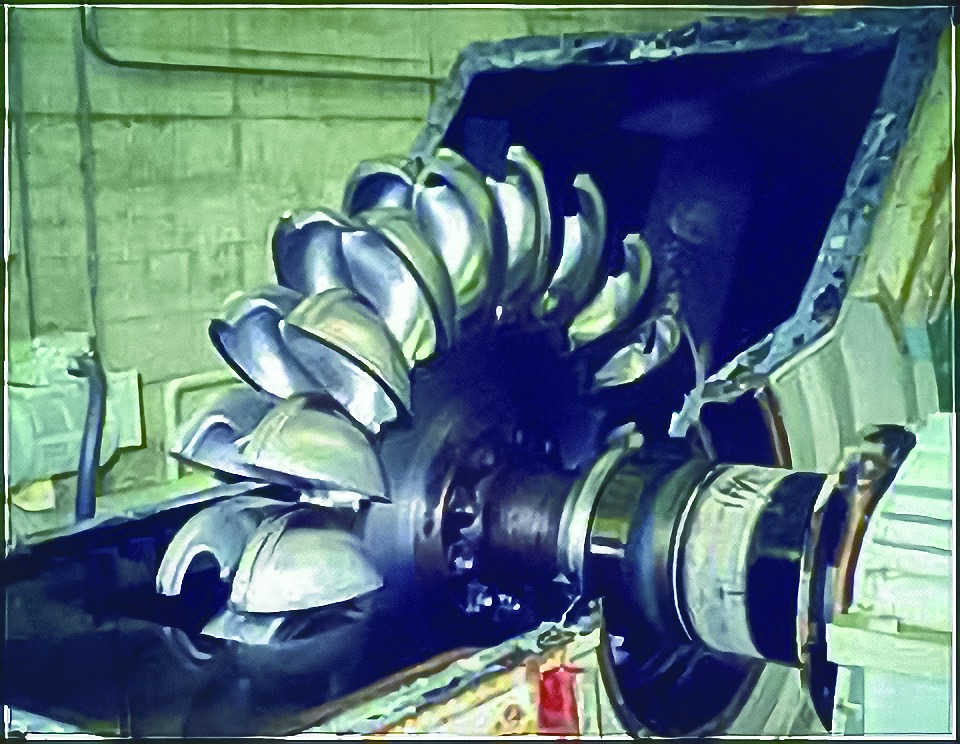

ペルトン水車

水の速度のみを利用する水車で、落差の大きい発電所に用いられます。ノズルから強い勢いで吹き出す水を、おわん形の羽根に吹きあてて回転させます。

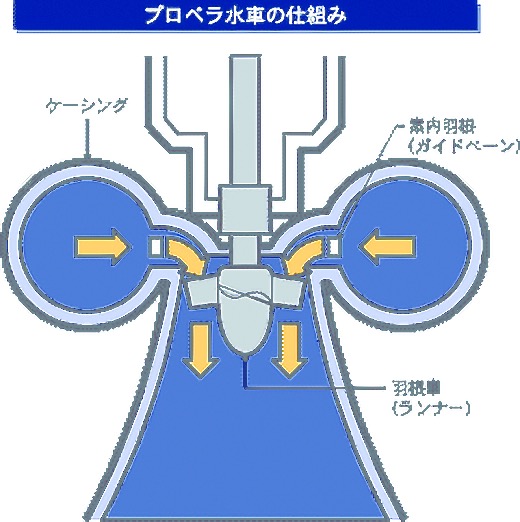

プロペラ水車

水の圧力と速度を利用します。落差が比較的低く、しかも流量が多い発電所で採用されます。羽根の角度を変えることができるものを「カプラン水車」と呼んでいます。

4-2 水力発電の見通し

大規模水力は、すでに多くの場所で開発が進められ、新たなダムを建設できる場所は限定的です。新規開発地点の小規模化、奥地化により発電コストが割高になります。

こうしたことを踏まえ、発電に利用されていない既存のダムに発電設備を設置したり、古くなった発電設備を新しいものに取り替えて発電効率や出力をアップさせるなどの方法が進められています。

コラム

今後が期待される中小水力(注)

(注)出力10,000kW~30,000kW以下を「中小水力発電」と呼ぶことが多い

- 開発余地が少ない大規模水力発電にかわって増えているのが中小水力発電です。中小水力はさまざまな規模があり、河川の流水を利用する以外にも、農業用水や上下水道を利用する場合もあり、まだまだ開発できる地点が多く残されています。

- ダムや貯水池といった大規模な開発を必要とせず、自然への影響を最小限にとどめることができます。

- しかし、中小規模なため発電コストが割高となります。

出典:資源エネルギー庁ホームページ「水力発電は安定供給性にすぐれた再生可能エネルギー」より作成