71号 ペロブスカイト太陽電池が拓く未来について ~これからの社会を変える新たな再生可能エネルギーの形~

桐蔭横浜大学 医用工学部 特任教授/東京大学先端科学技術研究センター・フェロー

宮坂力(みやさか つとむ)

1981年、東京大学大学院工学系研究科合成化学専攻博士課程修了、工学博士。同年、富士写真フィルムに入社、足柄研究所研究員として勤務。2001年、桐蔭横浜大学大学院工学研究科教授に就任。2017年より東京大学先端科学技術研究センター・フェロー。専門は光電気化学、ペロブスカイト光電変換の科学。光電気化学の実用化に取り組む大学発ベンチャー企業「ペクセル・テクノロジーズ」代表。

第7次エネルギー基本計画には「ペロブスカイト太陽電池を2040年までに20GW導入する」という目標が掲げられました。国の方針にも掲げられるペロブスカイト太陽電池とは、いったいどういうものなのでしょうか。今回は、ペロブスカイト太陽電池研究の第1人者である桐蔭横浜大学特任教授の宮坂力氏に、ペロブスカイト太陽電池の特徴や課題、この電池が普及することで社会がどう変わるかなどについてお聞きしました。

エネルギー変換効率の高いペロブスカイト太陽電池

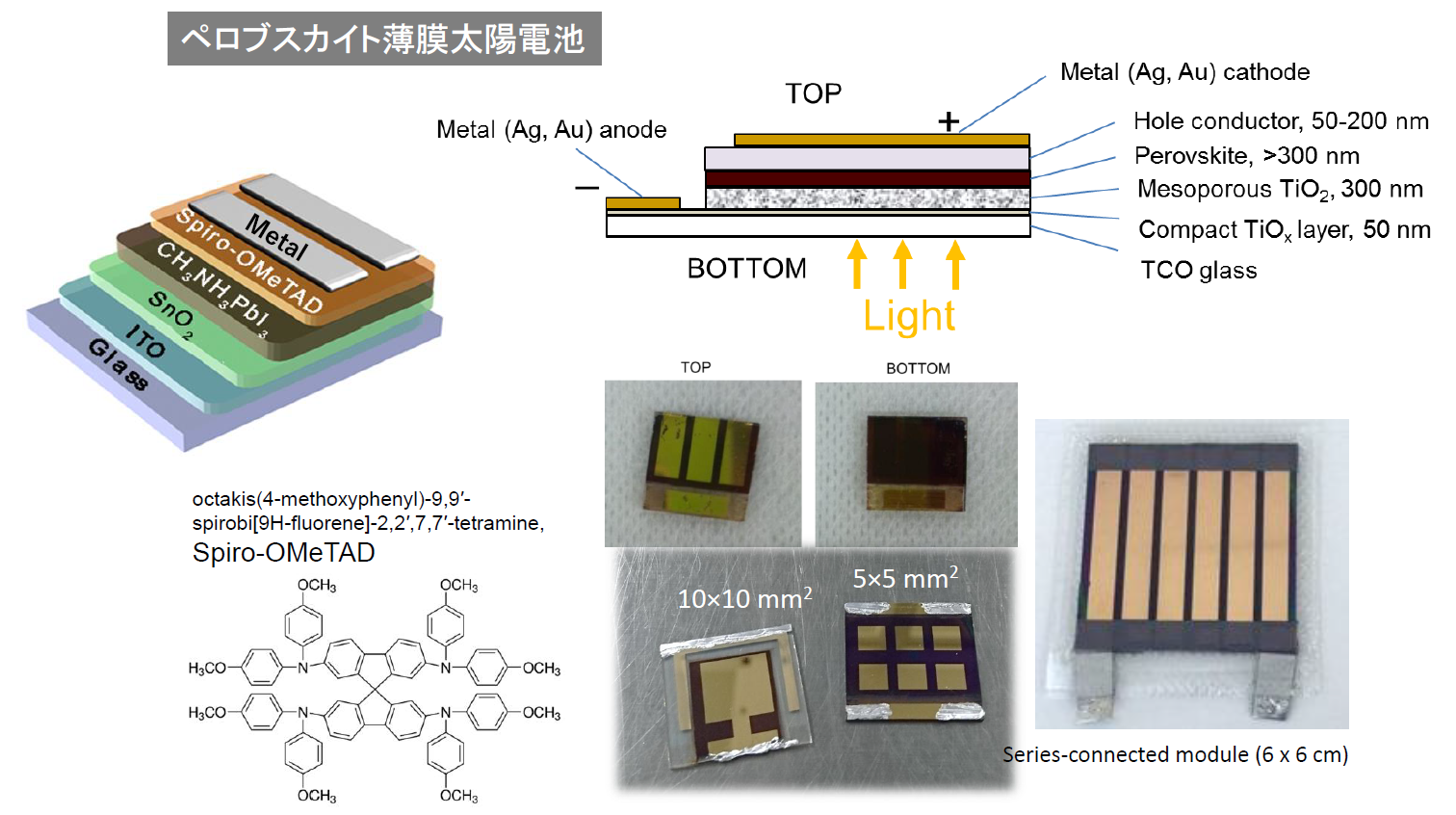

一般によく知られる太陽電池はシリコンの結晶体に光を当てて電気を発生させますが、ペロブスカイト太陽電池は「ペロブスカイト」という名前の結晶体を使います。ペロブスカイトに取り込まれた光エネルギーは電子を刺激して移動させ、電流を発生させます。ペロブスカイトにはいくつかの種類がありますが、私が使っているのはホルムアミジウム、鉛、ヨウ素から成る構造体で、この構造体は光を吸収する能力がシリコン結晶体より2桁くらい高いので、太陽電池にした場合、シリコンよりも薄くすることができます。

ペロブスカイト電池概要(提供:宮坂氏)

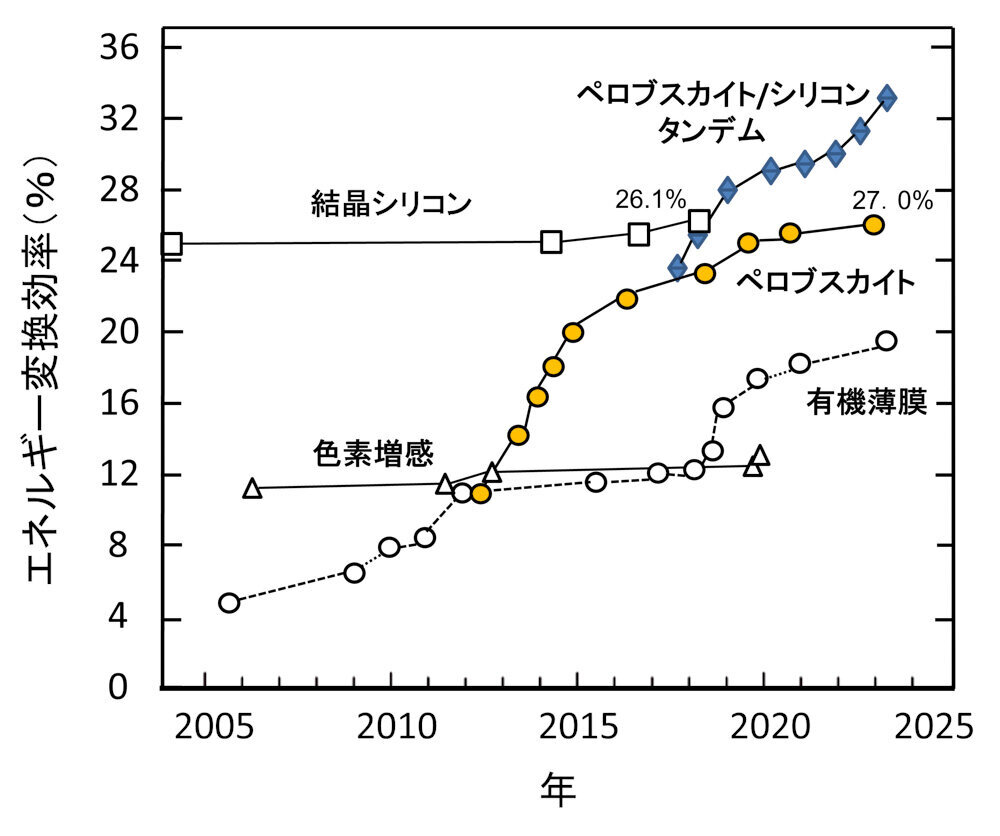

薄くて曲げられる太陽電池は色々ありますが、ペロブスカイト太陽電池のエネルギー変換効率は、そのなかでも最も高く、シリコン太陽電池の効率も超えています。光を電気に変換する効率が高いので、屋内の弱い光でも発電することができます。屋内で使えるということは、曇りや雨の日でも発電できるということです。

エネルギー変換効率(提供:宮坂氏)

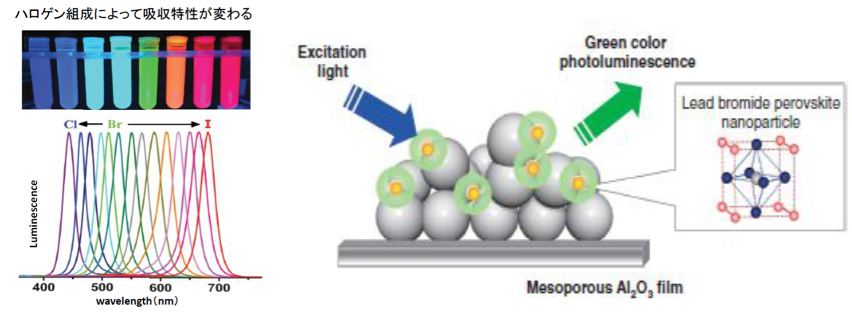

また、ペロブスカイト太陽電池の材料になるヨウ素は、すべて国内で調達できます。製造工程は極めてシンプルで、インクジェットプリンタで基板に塗って乾かすだけで作れます。つまり、設備がそれほど高価ではなく、高速で作れるというメリットがあります。他の太陽電池は製造工程で真空状態をつくったり、温度を数百度に加熱したりする必要があり、どうしても設備が高額になりますが、ペロブスカイト太陽電池はそういう高価で大掛かりな設備は必要ありません。また、組成を変えて吸収波長を変えることもできます。この結果、発光の色が変わります。

発光の色の変化(左)と発光を調べる基板の構成(右)(提供:宮坂氏)

耐久性、コスト、環境への影響が技術的な課題

現時点では3つの技術的な課題があります。一つ目は耐久性です。現状はシリコン太陽電池より耐久性が低く、寿命が10〜15年程度しかありません。また、シリコンと違って湿気に弱いという性質もあります。実用化するためには、耐久性の向上が重要です。

二つ目はコストです。先ほど、ペロブスカイトは高価な製造設備は要らないと言いましたが、現状では中国製シリコンパネルの製造コストの2〜5倍もします。これはペロブスカイトそのもののコストではなく、基板などペロブスカイト以外の材料が高価だからです。実際、シリコンパネルは総コストの半分がシリコンそのものの価格ですが、ペロブスカイト太陽電池に占めるペロブスカイト自体のコストは全体の5%しかありません。残りの95%は、基板など付属素材のコストです。この付属材料のコストを下げることが重要ですが、採算性の問題から国内のメーカーは開発に積極的ではありません。第7次エネルギー基本計画に「2040年までにペロブスカイト太陽電池を20GW導入する」という目標が掲げられそうですので(インタビュー時点ではパブリックコメント中)、付属材料を安くしようという動きが必ず出てくると思います。その結果、新たな材料が見つかれば価格はドラスティックに変わるでしょう。

三つ目は、環境負荷です。ペロブスカイト太陽電池はごく微量ですが、鉛を使っています。現時点では代替材料がないため、当面は鉛を使っていくしかありません。鉛は環境に影響を及ぼす物質ですので、販売者がユーザーから責任を持って全量回収し、環境に一切出て行かないようなシステムを構築することが必要です。

私は、2004年に光電気化学の分野から生まれる光電変換技術の実用化に取り組む大学ベンチャー企業としてペクセル・テクノロジーズ株式会社(以下、PT社)を横浜市で立ち上げました。PT社では携帯できるサイズのペロブスカイト太陽電池のキットを販売していますが、これに含まれる鉛を100%回収する技術も特許出願しました。個人、法人を問わず、販売先とは最終的に当社がペロブスカイト太陽電池のキットをすべて回収するという契約を交わしています。どうしても、小さなものはゴミとしてぽいと捨てられがちですので、販売値段の4分の1で買い取る契約を取り交わし、すべて回収できるようにしています。回収した鉛は完全に酸化して大地に戻します。回収コストはシリコン太陽電池の10分の1程度で済みますので、企業が果たすべき責任や回収まで含めたコスト算定など、将来的に大企業がペロブスカイト太陽電池を販売する際のビジネスモデルになること、多くの企業が開発に参入してくれることを期待しています。

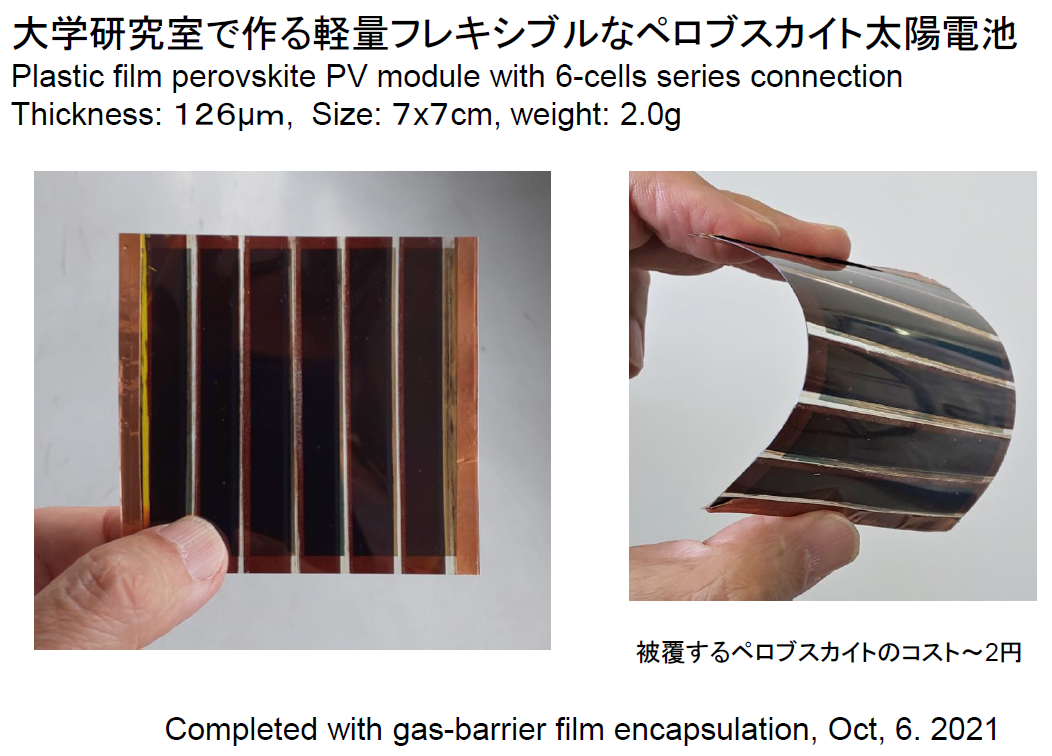

大学研究室で作る軽量フレキシブルなペロブスカイト太陽電池(提供:宮坂氏)

さまざまな可能性が考えられる利用法

エネルギー問題の解決には「創エネ」「省エネ」「蓄エネ」が重要で、これができればエネルギー自給率の向上が期待できます。私としては、ペロブスカイト太陽電池を使った「創エネ」と「省エネ」で、エネルギー自給率を7割くらいまで引き上げたいと考えています。ペロブスカイト太陽電池で発電するだけでは不十分で、蓄電池とセットで使わなければ実用的ではありません。現在、販売されている太陽電池と蓄電池のセットは50〜100万円とかなり高額です。理由は蓄電池価格の高さです。PT社では、ハイブリッド車の使用済バッテリーを太陽光発電の蓄電に再利用しています。自動車用バッテリーは厳しい安全基準をクリアしている高品質なものですので、経年劣化して自動車用としては利用できなくなって、じわじわ時間をかけて充放電する使い方なら十分利用することができます。

ペロブスカイト太陽電池は、建物の壁面や自動車のルーフ、日当たりの悪い場所でも設置できますので、たとえばスマートフォンの充電など災害時にも役立つと思います。

2040年における政府の導入目標は原子力発電所20基分に相当する20GWですが、これは家庭用電力需要の10分の1にあたります。ペロブスカイト太陽電池は、畳3畳分の広さで1つの家庭で使われる電力の10分の1賄うことができますので、ホームセンターで手軽に買える価格になれば、広く普及することが期待できます。

脱炭素ライフスタイル(提供:宮坂氏)

ペロブスカイト太陽電池が普及するためには

ペロブスカイト太陽電池は、どこにでも設置できますが、一般の住宅や倉庫では火災防止の観点から、安全性の確保が重要になります。発電設備ですので、感電やショートの危険性があり、エアコンのように専門業者がセッティングする方式にすべきだと考えます。また、建物に使用するには建築基準法などの法規の問題があります。フィルム状のペロブスカイト太陽電池は可燃物に分類され、現行では建物に設置するのが難しくなっています。ペロブスカイト太陽光発電設備の設置基準を緩和するなどの政策も必要になると思います。

普及のために重要なコストについては、技術開発で製造コストを下げるだけでなく、購入時のインセンティブを設けるなど、官公庁や自治体による購入支援が必要です。さらに言えば、今後は海外で製造されたペロブスカイト太陽電池が日本に入ってきて、激しい競争に巻き込まれる可能性があります。日本が誇る高い品質と安全性を守っていくためにも、オールジャパンで団結することが大切です。昨年、ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた官民協議会が立ち上がり、メーカーやユーザー、関係省庁や地方自治体など150団体が参加しています。政府のさまざまな後押しに加えて、こうした場でユーザーの声を聞きながら、少量生産でもいいので製品を販売していくことが普及につながると思います。

自分たちで電気をつくれば大切に使うようになる

ペロブスカイト太陽電池が実用化されると、家庭で電気をつくることが面白くなって、どんな場所に置こうかと考えたり、使い方の工夫を楽しめるようになると思います。店で買うより苦労するけど、つくるのは楽しいという家庭菜園での「収穫の喜び」と同じ感覚です。こうなると、加速度的に普及するでしょう。一方で、省エネにも貢献すると思います。工夫して生み出した電気を無駄に消費するのはもったいないと感じるはずです。ペロブスカイト太陽電池の導入で創エネや省エネに対する意識も変わるでしょう。日本のエネルギー自給率は十数%ですから、エネルギーに対する意識を変えることはとても重要です。

今後はペロブスカイト太陽電池を製造するメーカーを増やすとともに、研究者も増やしていく必要があります。日本にはこの分野で海外との競争に挑む若手研究者の数が不十分で、日本から出される論文の数もまだ少ないのです。これに対し、中国には数えきれないほどの研究者がいて、積極的に製品を開発しています。この点を改善するために、研究者を育成することも私の重要な役割だと思っています。そのために講演依頼はできるだけ引き受けて、小・中・高校生や教員、議員の会合など、いろいろな場で話をするために飛び回っています。

(取材日:2025年1月28日)